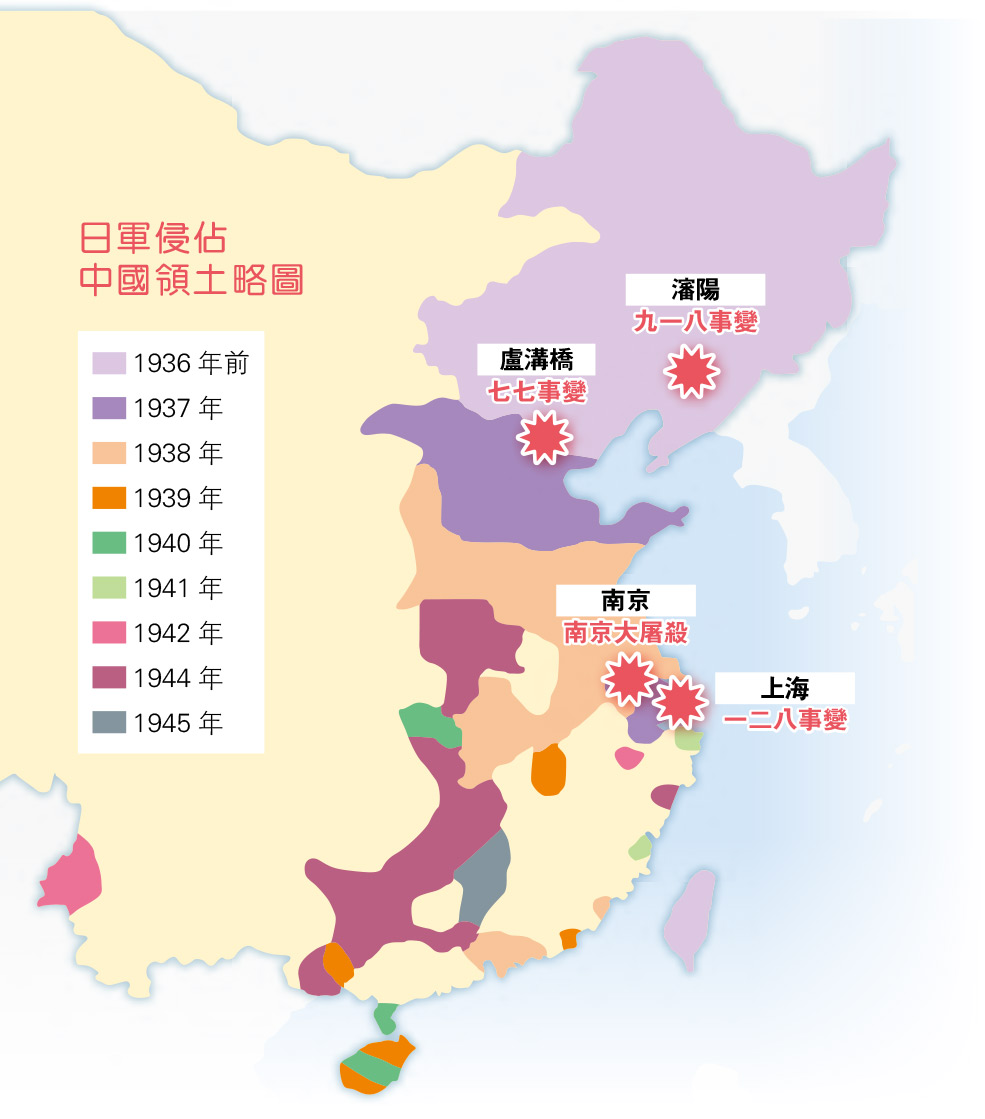

抗战胜利80年:抗战大事记(组图)

发布 : 2025-9-15 来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈 | 加关注  明声网温哥华 微信公众号 |

图一(资料图片)

溥仪(前右)为「满洲国」元首,曾与日皇裕仁(前左)会面,一同乘坐马车。(黑白网上图片)

七七事变(新华社)

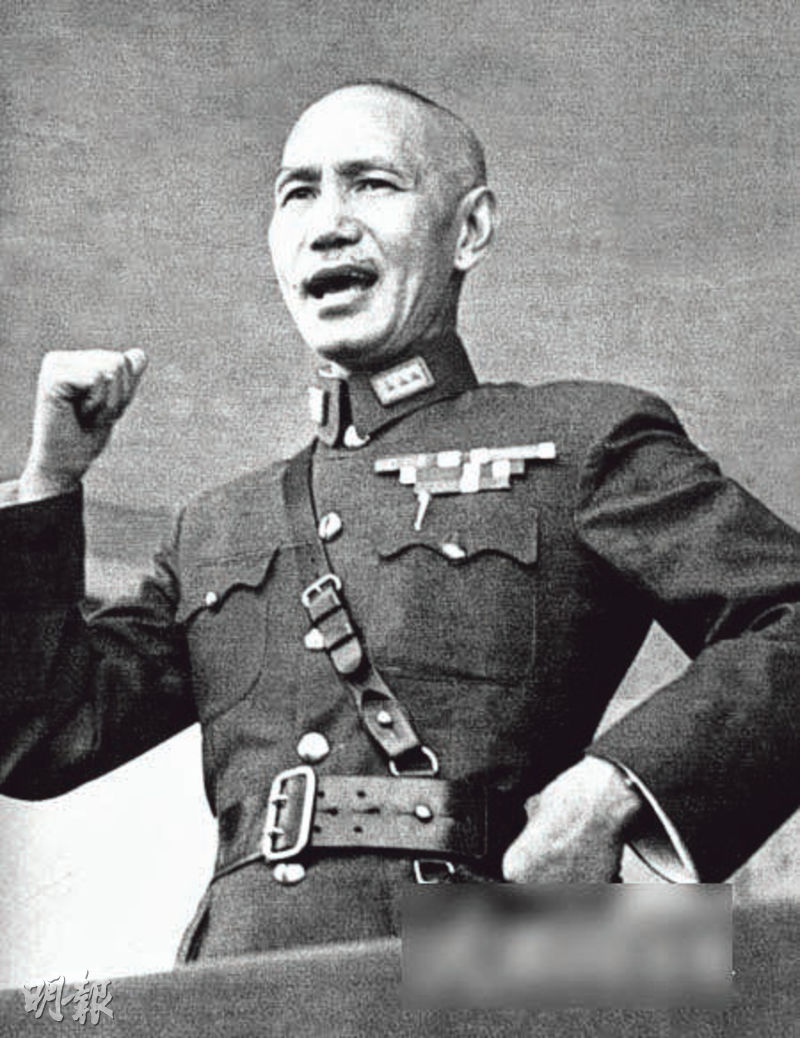

蒋介石(资料图片)

图五(资料图片)

图六(资料图片)

图七(网上图片)

■1931年

九一八事变

9月18日晚上,驻中国东北的日本关东军炸?渖阳柳条湖附近南满铁路的一段路轨,再诬蔑中国军队破坏铁路,以此为由突袭渖阳,史称「九一八事变」。翌日,日军侵占渖阳(图一),数天内侵占安东(今辽宁省丹东)、本溪、抚顺、四平、长春、吉林等20多座城市,开启日军侵华的序幕。

■1932年

一二八事变

1月28日午夜,日军突袭上海闸北,国民革命军第十九路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴指挥军队奋力抵抗,史称「一二八事变」。此后,上海和全国掀起抗战热潮。同年5月5日,中日签订《淞沪停战协定》,中国军队不可在上海周围驻扎设防,中国亦被迫承认日军在上海周边地区有驻军的权利。

伪满洲国成立

「九一八事变」后,辽宁、吉林、黑龙江三省在4个多月内迅速沦陷。日本采取「以华制华」策略,3月在东北成立伪满洲国,同月9日,清末皇帝溥仪在长春「就职典礼」就任满洲国「执政」,年号「大同」,定都「新京」(今长春)。1934年3月1日,溥仪登基成为伪满洲帝国皇??o?J??改年号「康德」,所以又称康德皇帝。溥仪虽名为皇??o?J??实质所有权力均由日军掌控,为傀儡皇帝。

伪满洲国成立后,日本在中国东北开始长达14年的殖民统治。为扩大侵略势力,日本政府制定从日本大量迁移农业人口到满洲的殖民计划,据不完全统计,日本有至少21万人移民到中国东北。

■1937年

七七事变

1937年7月7日晚上,河北省宛平县卢沟桥的日军未有通知中国,径自在中国驻军阵地附近举行「军事演习」。凌晨日军以一名士兵失踪为藉口,要求进入宛平城搜查。中国守军拒绝,日军发勾x??击,并以此为起点发动全面侵华战争,史称「七七事变」或「卢沟桥事变」。

庐山会谈

七七事变后,日本政府决定向华北增兵,扩大侵略战争。同年7月17日,中国共产党代表周恩来、秦邦宪、林伯渠与国民党代表蒋介石(图)、张冲、邵力子等在庐山会谈。同日,时任中华民国国民政府军事委员会委员长蒋介石在庐山发表谈话,说:「地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任。」庐山会谈后,共产党的「红军」被国民政府改编为「八路军」、「新四军」,「抗日民族统一战线」正式形成。

南京大屠杀

12月13日,日军侵占南京,在短短6星期内暴行连连,包括屠杀近30万名平民(图五)。日本极端右翼多次否认南京大屠杀,惟2015年10月,联合国教科文组织将「南京大屠杀档案」列入《世界记忆名录》。

■1938-1941年

相持阶段

10月日军占领广州、武汉后,抗日战争进入相持阶段。日军由于战线太长,兵力不继,无力发勾x??的攻势。共产党的军队在敌后发勾x??击战,迫使日本不得不将大量人力、物力投入战场。

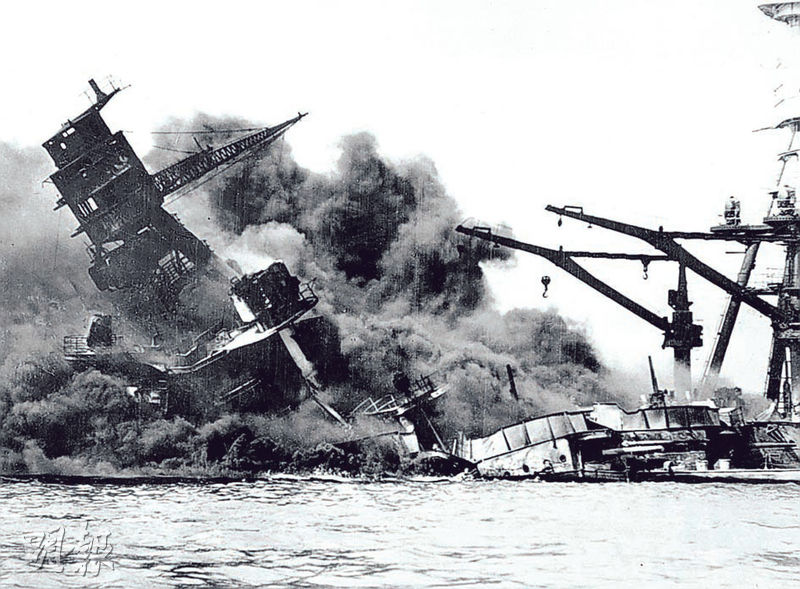

偷袭珍珠港

12月7日,日军偷袭美国位于夏威夷珍珠港的海军基地(图六),「太平洋战争」爆发,美国因此参与第二次世界大战,对日本宣战。中国12月9日对日、德、意宣战,并获邀加入「同盟国」(苏联、英国、美国),得到盟军支援,开始扭转劣势,作局部反攻。

■1945年

美国抾x??原子弹

7月26日,在同盟国召开的波茨坦会议上,美国、英国、中国发表《波茨坦公告》,被视为是对日本招降的最后通牒。日方未有理会,美军于8月6日及8月9日分别在日本广岛市和长崎市各投下一枚原子弹,日方伤亡惨重。

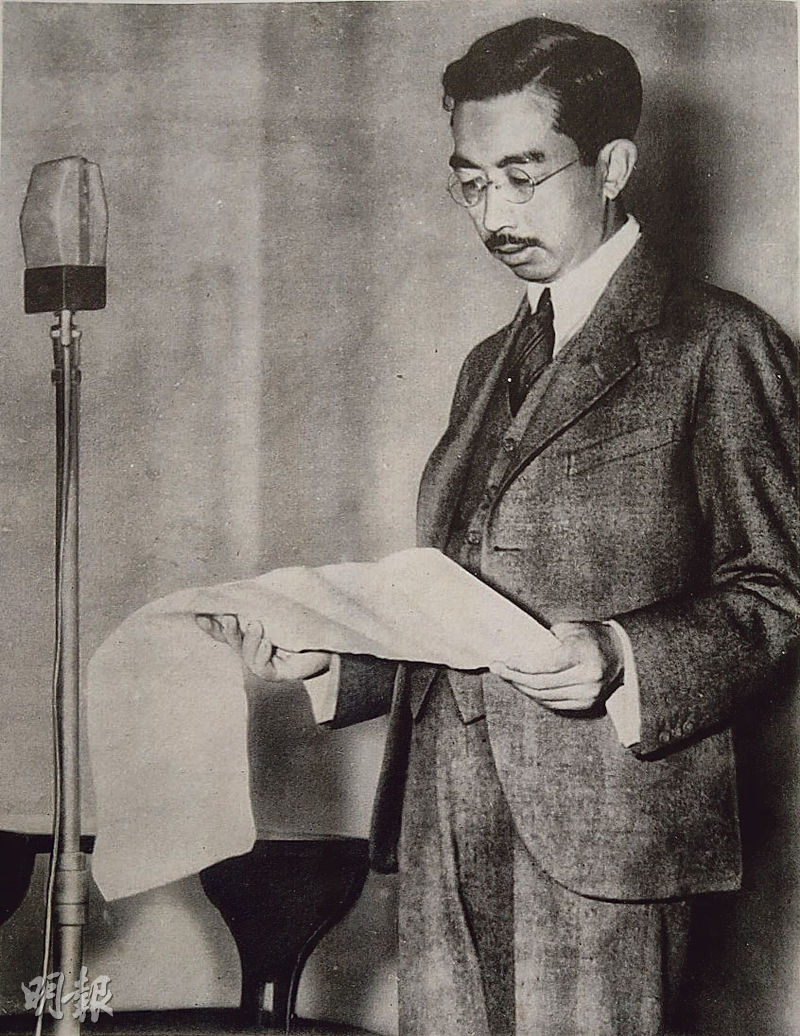

日本无条件投降

8月15日,天皇裕仁亲自宣读终战诏书(图七),于电台播出。由于此前天皇的声音从未公开,此广播又称为「玉音放送」。9月2日,日本在美国战??T密苏里号上签署无条件投降书,切实履行《波茨坦公告》之条款,无条件将日本侵占的中国领土归还,中国正式宣告抗战结束。

■知识增益

日本军国主义

日本自明治维新后,迅速走上对外扩张的军国主义道路,确立「大陆政策」,野心勃勃要侵略中国和朝鲜等周边大陆国家,进而吞并亚洲,最终称霸世界。二战期间,日本亦提出「大东亚共荣圈」政策,目的是实现其统治中国和亚洲的野心。

战后日本社会在制度上放弃军国主义,《日本国宪法》于1947年生效,又称和平宪法,第九条规定日本永远放弃战争,即日本放弃宣战权,只有自卫权,日军只能自卫,不能攻击,以确保和平。修改宪法与否是日本近代争论不休的话题。

(本网发表的作品若提出批评,旨在指出相关制度、政策或措施存在错误或缺点,目的是促使矫正或消除这些错误或缺点,循合法途径予以改善,绝无意图煽动他人对政府或其他社群产生憎恨、不满或敌意。)

[智学公民 第129期]