内地过夜客人均消费高位挫45%(组图)

发布 : 2025-9-15 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-9-15 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

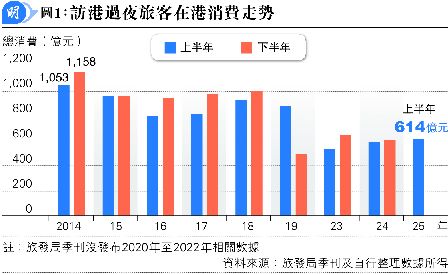

根据旅发局季刊数据显示,今年上半年过夜旅客消费额为614亿元(见图1),较2018年同期低逾三成,相比最高峰2014年下半年的1158亿元,蒸发约544亿元;若按地区人均消费划分,以往消费力最强的内地旅客人均消费于2013年上半年高峰为9126元,2018年同期即社运及疫情前亦有7251元,惟今年上半年只有5007元(见图2),按半年计为2009年有统计以来次低。反观期内欧美、中东旅客人均消费较社运及疫前更高。值得留意的是,今年上半年过夜客占访港内地旅客总数41.2%,较2018年同期更高2.4个百分点。

来港买奢侈品折扣少过日欧

浸大会计、经济及金融学系副教授麦萃才认为,旅发局「上客速度」(吸引旅客)已有所改善,但内地经济结构转型、行业「内卷」,受影响员工薪资停滞导致消费下沉,加上内地旅客出行模式由跟旅行团访港改为自由行,消费选择更自主,「你不能够期望回到以前那种『卖猪仔团』来香港玩」。他称,欧美旅客对消费亦趋审慎,且长途航班运力仍未完全恢复,推高来港成本,故赴港或亚洲区的意欲下降。

零售界:受港元较邻近货币偏强影响

法国外贸银行大中华区高级经济学家徐建炜曾在研讨会上指出,因联系汇率制度下港元随美元走强,加上内地通缩,两地价差扩大,难以说服内地客来港消费。摩根大通也发表报告提到,目前在香港购买奢侈品的折扣幅度相较内地只约6%,相反日本与欧洲的折扣幅度(含退税)则有15%至20%。

至于内地人均消费能否回升,香港零售管理协会主席谢邱安仪认为,要视乎内地经济环境,惟内地房产市场仍疲弱,影响居民消费意欲,而且港元对比邻近国家的货币仍偏强。业界能做的是推出更多优惠折扣,并配合「盛事经济」带来的人流,提供合适产品和服务以带动消费回升。

「作为一个开放公平的城市,应该是所有游客都欢迎。」麦萃才说,只需要来的人多了,消费额便会增加,「有谁年轻时候没穷游过?」最重要是感受风土人情,「未来他们出来社会可能做到中高层后,想起之前美好回忆而重游香港,便会是豪游」。他认为应从长远效益衡量,当提供全面旅游体验吸引各类游客(见另稿),有助提升香港国际城市的形象,正如伦敦和纽约也兼具国际旅游城市的角色。

半岛酒店母企大酒店(0045)行政总裁胡伟成较早前接受本报访问表示,留意到政府正努力向外推广及增加景点胜地,已见更多外国人重返,美国客亦重现,料将来在港会录得更高消费。