二战叙事欠共识 中俄挑战西方定见(组图)

发布 : 2025-8-22 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

发布 : 2025-8-22 来源 : 明报新闻网

用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

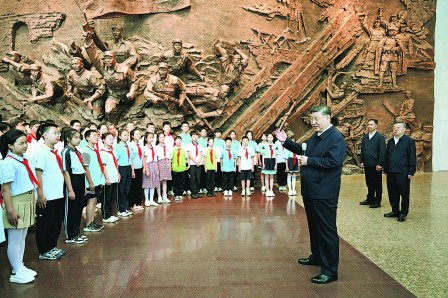

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平(前右)于今年7月7日卢沟桥事变纪念日到山西省阳泉市考察,在百团大战纪念馆跟青少年学生和工作人员交流。(新华社)

俄罗斯总统普京(台上)今年6月22日在克里姆林宫外,出席纪念苏联卫国战争爆发的「怀念与哀痛日」献花仪式。(路透社)